|

Une annonce et une attente : Les « pages perso de Free » sont en cours de migration en version sécurisée : Elles deviendraient alors accessibles aussi bien en http qu'en https. |

|

Cinq pages de mémoire familiale dans ce

site |

|

|

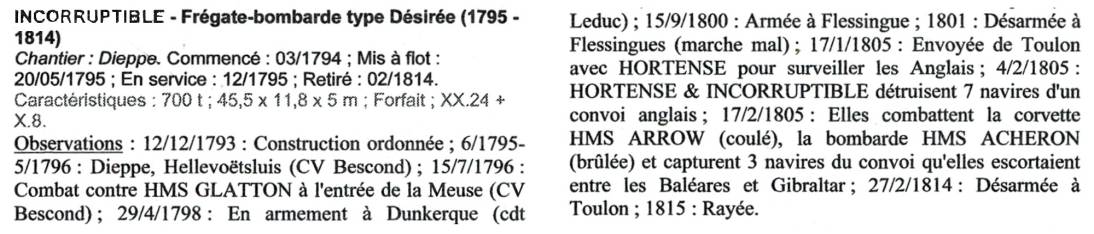

La frégate « L'incorruptible » (32 canons

de 24), Dieppe 1795. A effectué à

bord 10 mois 28 jours en guerre.[1] |

||||

|

Cimetière des Ursulines, à

Amboise |

1) Pierre Louis

de PERSON (Pithiviers 1769 – Amboise 1839)

Officier d’artillerie de Marine |

||||||

|

Lire

aussi : Les marines de Louis XV à Napoléon

et l’importance des océans dans les civilisations, le commerce, les

guerres et en politique intérieure. La Luzerne, 1791 : « Je regarde la France comme condamnée par sa position géographique et par l'excès même de prospérité qu'elle a atteint, sous peine d'éprouver les plus grands malheurs, à être une puissance maritime… » [2] |

|

||||||

|

Photo : Jacques, Suzanne,

Paul (1915) 2) Vital Marie Jacques de PERSON (Blois

1884 – Blois 1946) Médecin militaire, Hoggar, Guerre

1914-1918, Médecin à Casablanca, Blois. |

3) Jean Marie de PERSON (Orléans

1905 – Royan 1945) Chef d’escadrons, combattant des Forces Françaises Libres |

4)

Denis SEGURET, capitaine, épouse Marie Jeanne (résistante) à la Libération |

5) Jean Marie CASAL

(Troyes

1905 - Antibes 1977)

Archéologue, Pondichéry, Afghanistan, Vallée de l’Indus, Musée

Guimet - Paris |

|

|||

|

|||||||

|

Cinq pages de mémoire familiale dans

ce site (Les photos sont soumises à droits d’auteur) : Pierre Louis, Vital Marie Jacques,

Jean Marie et Jean Marie Casal Ces pages sont maintenant sur demande.

Je présente infra mon analyse du patronyme « Person »

dans l'esprit d’origine d'Internet qui était de faciliter au mieux les échanges

culturels et didactiques (mais qui est par malheur devenu un support à tout faire (plus dangereusement que le

papier - dont l’usage commun va du papier d’emballage à l’écriture de

l‘histoire du monde, en passant par les billets de banque …) en remerciant

ceux qui m’empruntent (pour approuver ou pour réfuter) de le préciser.

Jacques de Person

(décembre 2024) |

|

Recherche

sur le patronyme « Person » : Introduction : Rien n’est plus égarant que les étymologies : Dans l'absolu, elles

devraient faire remonter jusqu’à la toute première origine du langage verbal,

sans que l’on ne sache même si celui-a été d’abord écrit, tracé, ou articulé et sonore – autant spéculer

alors sur l’origine du monde. Le patronyme « Person » est

répandu dans la partie « langue d’oïl » de la France. Il a

donné lieu à beaucoup d’élucubrations, car on trouve beaucoup de mots

graphiquement ou phonétiquement très proches mais qui n'ont rien à voir, à

côté, à l’opposé, de la supposée véritable famille du mot sous des formes qui

peuvent paraître éloignées à celui qui n'est pas familiarisé avec les

étymologies. Les lois sont simples et très strictes, et ont été

établies pour la plupart au XIX ème siècle : La place de ou des accents toniques des syllabes (en longueur ou en intensité) structure le mot

comme son squelette ; La transformation du timbre vocalique dépend de l’environnement vocalique ; Les

désinences dépendent de la fonction grammaticale du mot, sujet ou

complément. _________________ Mon hypothèse En breton actuel : clic :

« (Le)

Person ; diminutif (Le) Personnic » = « Curé,

recteur d’une paroisse => « pearson »

en anglais, avec le même sens. On en a alors rapproché l’anglais « Peterson »

qui signifie clairement « fils de Pierre » : « Peter »

est la simple reproduction du latin « Petrus = Pierre »

et on a pu dire que « Peterson » était à l’origine de

« Person », ce qui serait absurde : La même absurdité

consisterait en français à faire dériver le son « per » du

prénom latin « Petrus » ou de « petra = le rocher, la pierre » en

latin. On sait que tout cela serait parfaitement faux. En réalité toutes les syllabes dans « Peterson »

sont d'origine indo-européenne, mais « per, pear, pier »

et même jusqu’à « Peter » n’ont rien d’anglo-saxon, et sont

de racine latine alors que « son » (finale de « Peterson »)

est de racine anglo-germanique, correspondant du grec « [s]uios (et

=> -[s]us, voire –[s]is » en fin de mot) avec perte

du sigma initial, et signifie « fils ». C’est donc nécessairement et à l’inverse le mot

anglais « pearson » (qui a aussi un sens religieux) qui

vient du mot ecclésiastique français (en langue d’oïl) « person »,

lui même venu du latin « persona, -ae, n. f. » par la chute

de la syllabe finale inaccentuée et déclinable (que la langue d’oc n’a

jamais fait tomber) Le

fait qu’on ne retrouve jamais au milieu de la syllabe « per »

ni le « t » (qui viendrait de « petrus »),

ni même un « t » amuisé en un « d »

intermédiaire, confirme qu’il n'a existé aucune dérivation de « Peter- »

vers « per- » en français (ni vers « pearson »

en anglais) et que ces mots viennent directement du latin « persona »

- dont on trouve d'ailleurs aussi de nombreux correspondants qui obéissent

aux mêmes règles dans les autres langues romanes elles-mêmes issues du latin. Il en va de même du patronyme français « Pierson »

et le mot anglais emprunté « a person = une

personne » tout comme en français « une personne »

est toujours déférent. La diphtongaison de

« ie » sert à renforcer la place de l’accent tonique recréé

qui a donc reculé d’une syllabe (comme si « a-mi »

devenait « a-mi », cas qui n'est pas exceptionnel). C'est probablement le

principal point curieux et propre à apporter un élément de suspicion à

notre compréhension (instinctive) du mot – et le locuteur a besoin d’insister

au contraire sur la finale recréée avec le mot « person-nage » quand il veut être

très déférent : On doit donc admettre qu’il y a eu des difficultés et

des embrouillages concernant l’entendement et les usages de ce mot. On peut cependant être encore plus catégorique

lorsque la linguistique nous apprend que les correspondants originels de la

lettre latine « p » sont dans les langues

anglo-germaniques : -

En anglais la lettre « f »,

-

et en allemand la lettre « v »

prononcée également « f » -

comme on le voit dans les correspondants anglais

« father », « foot », « folk »

ou allemands « vater », « fuβ » « volk » des mots

français « père », « pied », « peuple »

- dont les correspondants en espagnol - langue latine, elle - sont « padre »,

« pie », « pueblo ». L’étymologie est sous des apparences trompeuses en

réalité extrêmement rigoureuse. Le sens de « recteur, pasteur »

ecclésiastique ne peut qu’être récent. Mais il est possible d’envisager une

dérivation « person » en accord avec le sens plus ancien du

mot latin « persona » pour expliquer le nom propre « Person ».

La syllabe longue est « son »

dans ce mot latin. « Persona » signifie en latin « personnage »,

« personne » au sens de « quelqu’un », à partir de l’idée de « rôle »,

« représentation » et de « masque » au

théâtre. Cela correspond à la « fonction » de représentant

concernant les ecclésiastiques. Mais finalement le sens du mot actuel est

peut-être souvent plus proche de son sens initial (le plus ancien voir infra.)

que de son sens dans le champ religieux (apparu avec le christianisme) La question de l’accent est essentielle dans les

étymologies. Dans « persona », la syllabe

« son » étant longue, elle porte donc l’accent tonique,

lequel devient accent d’intensité dans les langues romanes. On sait enfin que la « langue d’oïl »,

contrairement aux « langues d’oc » en général et aux autres langues romanes, a fait tomber tout

ce qui se situait après l’accent tonique du latin. (Ainsi « amicus »

accentué en « mi » devient « ami » en

français) « Person » est

donc l’évolution populaire la plus normale de « persona »,

mais, initialement, avec la sonorité du « n » en « onne »,

conservée dans le midi, puis nasalisée en « on » dans le

Nord (et les Pyrénées), exactement de la même façon que le nominatif

du mot latin « homo » qui signifie « homme »

a été prononcé et écrit « om » sans nasalisation,

puis « on » avec nasalisation, comme on le voit dans

notre pronom, toujours employé en position de sujet grammatical dans une

phrase et c’est l’accusatif « hominem » qui nous a

donné « homme » et comme tous ces accusatif, il est

venu à être aussi employé au cas sujet. Le mot « person » dans cette forme

populaire, voisine avec « personnage », à forme longue

pseudo-savante, emphatique, dans des sens voisins, initialement pour désigner

« le représentant ecclésiastique » La sonorité latine qui a été conservée de plus près

dans la prononciation « personne » des parlers du midi, a pris – même dans le nord - deux autres

sens : de « quelqu’un » et de « aucun »,

en apparence contradictoires, mais possiblement compréhensibles à partir du

sens latin : « - Qui est là ? - Personne ! = juste

une représentation. » Ce sens en français est récent. Il y a peut-être d’autres explications. On se souviendra comment de façon fort analogue sur

le plan sémantique, « res » qui signifie « chose »

(son accusatif est rem) devient aussi « rien ». Quant aux genres variés de « person »

et « personne », ils ne nous étonneront en rien si l’on se

souvient que les genres latins ont été redistribués avec la plus grande

fantaisie dans les langues romanes, et que « persona » pouvait

ressembler aussi bien à un féminin singulier qu’à un pluriel neutre. « Pierson » peut s’expliquer par la volonté de recréer un faux accent

tonique au niveau de la première syllabe - que l’on faisait alors diphtonguer

(« je tiens » - « nous tenons »), comme

c’est le cas aussi en anglais dans le mot « pearson ». C’est

évidemment un éloignement du latin. On ne peut guère remonter davantage dans

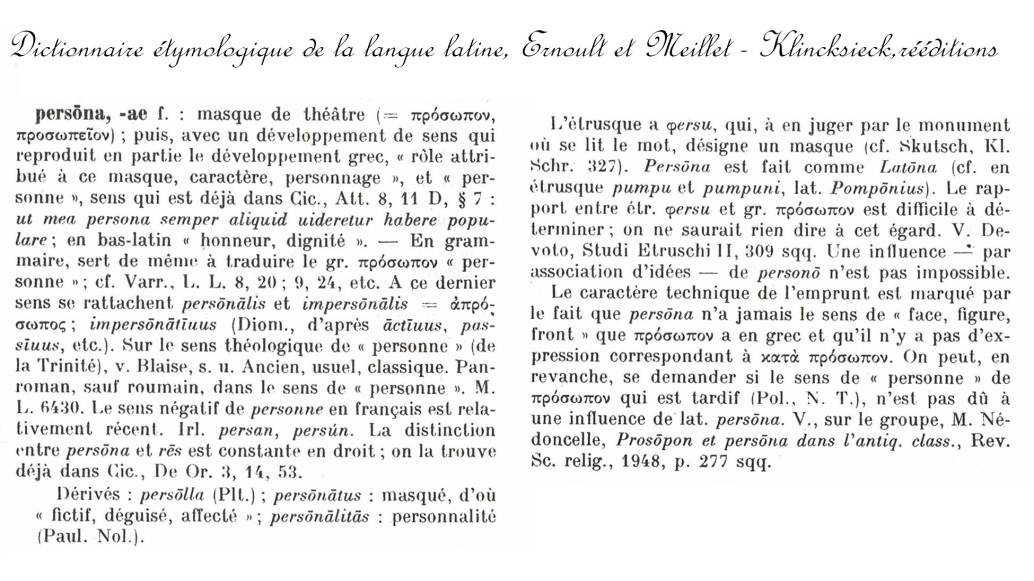

l’étymologie : Le « dictionnaire étymologique du

latin » de A. Meillet (Paris, réédition Klincksieck 1985)

fait dériver le mot directement de l’étrusque « φersu ».

L’étrusque fut parlé – ou écrit -

jusqu’en « Narbonnaise », mais reste une langue

pleine d’inconnues, (clic) que

l’on ne peut rattacher avec certitude à aucune famille de langue connue. Le mot « persona » latin ne fait,

en effet, partie d’aucune famille de vocabulaire européen. Le même dictionnaire note l’évolution des sens de

« masque de théâtre » à => « rôle attribué à ce

masque, caractère, personnage »,

à => « honneur, dignité » en bas latin, et enfin

au sens ecclésiastique. Ce même ouvrage argue de ce que « persona »

n’a jamais eu le sens de « figure, face, visage » pour le

différencier dès l’origine du grec « prosopon = visage ». Longtemps après mon étude, je découvre certains

livres mis en ligne par Google sur le sujet. En voici

deux : 1) L’un est un livre publié en 1844 qui est un recueil d’archives rares de la ville

de Reims citant le nom « Perreçon » sans l’expliquer. En

voici le lien qui mène à sa mention : Archives

... de la ville Reims: Collection de pièces inedites ... (https://books.google.fr/books?id=9B8QAAAAYAAJ1844...) « messire

Cendé, et aussy ledit chapitre de Reins, durant lequel procez, et parties

oyes, pour ce qu'il estoit apparu à ladicte court lesdiz Perreçon et

Isabiu estre ... » C’est ici tout simplement une autre

orthographe du même mot ! 2) L’autre est un livre publié en

1870 : « Glossaire etymologique des

noms propres de France et d'Angleterre » ... (https://books.google.fr/books?id=ro0-AAAAYAAJ) 1870 - Lire - Autres éditions SONDS : « Sonnet (sonéor, sonneur), Le Chonneux,

Chou; par persona, masque retentissant , on obtient le v. fr. personne .

l'angl. parson , le curé , le patron : La Personne , Person , Poirson , Poisson ; en Angl. Person , Pierson , l'earson. » : Apparemment donc, confirmation !

Il est possible que des nouvelles recherches

linguistiques et historiques apportent de nouveaux éclairages. Les mots dignes d’être étudiés peuvent être soit

bien différents en apparence en sens et en son, soit au contraire des

variantes orthographiques du même mot (l’italien signale l’accent en

redoublant la consonne qui le suit) Pour être certain d’une étymologie,

il faut connaître toutes les étapes du mot, suivies depuis l'origine inférée.

A défaut, les éléments les plus

fréquemment trompeurs sont les apparences immédiates : Sons (qui

évoluent) et l’orthographe (très variée dans les langues romanes pour

exprimer ce qui était à l’origine un même son) alors que les éléments les

plus fréquemment fidèles sont : 1) Les liens significatifs entre

les mots et leurs dérivés (la linguistique est toujours un assemblage) ;

2) Les dates et contextes

d’apparition du mot (la création d’un mot, emprunté ou forgé, correspond à un

besoin) ; 3) Les règles en vigueur au lieu

et à l’époque de l’apparition ; 4) Et surtout la place de l’accent

tonique (qui est le squelette du mot) qu’il soit de longueur (en latin et

en italien) ou d’intensité (en général dans les autres langues romanes), ou

de longueur et de tonalité (en grec), à la condition de savoir à partir de

quel cas grammatical de la langue, ou de quelle place dans une phrase, est

emprunté le mot, car l’accent peut changer de place en fonction du cas de la

déclinaison en grec et en latin, ou de la mélodie de la phrase en grec

surtout, puisque, et c'est là l'important, l’accent tonique ne change presque

jamais de place en plusieurs milliers d’années. Il est le repère le plus généralement

stable : Sans ces repères, on est vite perdu, et le son est certainement

le signe le moins fidèle ! Il est très amusant d’entendre ce que

les étrangers retiennent d’un mot français quand ils l’entendent pour la

première fois sans le comprendre et souvent sans pouvoir le répéter :

Ils ne ratent jamais de bien entendre et bien reproduire la place de

l’accent : Contrairement à ce que beaucoup de natifs que nous sommes

croient souvent à force de ne pas s’entendre eux-mêmes, l'accent français est

très marqué. |

|

|

Fin de page

_______________________

Notes de

bas de page